一直以来,县域医联体普遍面临管理体制未理顺、编制资源使用效益不高、人才流动受阻等“医而不联”的问题。自2017年起,信州区着手探索“医联体”建设路径,七年来不断“破题”,探索打破百姓“看病难”局面,让医联体真正实现人、财、物全方位融合,更好地释放出医改的红利。

信州区医疗卫生联合体由上饶市立医院和10家乡镇卫生院、社区卫生服务中心组建而成,同时,上饶市立医院与其中4家乡镇医院签订对口支援协议。它把信州区不同层级医疗卫生机构进行纵向整合组建,通过完善分工协作,优化医疗资源调配,畅通上下转诊通道,为居民提供疾病诊断、治疗、康复、预防、保健的全过程、全周期卫生健康服务。

医疗资源下沉,“家门口”看专家号

“冠心病困扰了我十多年,今天有专家来义诊,对我们调理病情很有帮助。”从专家问诊室出来的患者张大叔满意地表示,在自家门口让上海专家检查身体和查看体检报告,流程清晰便捷,既方便又贴心。近日,来自上海市第一人民医院的专家团队在上饶市立医院五三院区,开展了一场免费健康义诊活动,包含了门诊、手术指导、学术报告和交流座谈,“既是上海医疗服务的缩影,也为市立医院提供了全方位学习的机会。”市立医院心内科主任医师邓筱琴介绍,此次进行义诊的有来自上海市第一人民医院心内科、神经内科、肾内科、心外科等四个方面的专家,其中,心内科专家杨文艺教授在完成义诊工作后,还为一名患者进行了心脏介入手术。

把优质的医疗资源下沉,为上饶市民提供更为便捷、专业的医疗服务。6月6日,市立医院与上海东方医院联合开展房颤科普活动,医师邓筱琴在住院部心内科现场解答患者们的问题,并为患者免费提供心电图检查等服务。“每个月会有一到两次上海专科医生来市立医院会诊,不定期开展线上科普和会诊。”这种“周末医生坐诊”的形式也见证了优质的医疗资源在信州区不断下沉。

协同联动,打通医疗救治“最后一公里”

在医疗架构上,信州区成立了医疗联合体理事会,由市立医院作为理事长单位,10家基层医疗机构作为成员,一起落实理事会的各项决定。一体化的整体统筹,让医联体各成员单位拧成了一股绳,首先能解决的就是医疗资源共享的问题。

医联体工作充分运用信息化技术,心电系统、影像云系统分别于2020年11月、2021年7月上线运行,市立医院与包括沙溪中心卫生院等所有公立(社区卫生服务中心)乡镇卫生院、部分社区卫生服务站(村卫生室)建立起线上诊断系统。如今,病人们可以实现在基层医院的大部分检查,包括DR、CT、心电图等一系列数据都同步到市立医院,由市立医院医生出具诊断结果。

医联体的建设,不只让老百姓做检查少跑弯路,住院看病也更方便了。57岁的李大叔在沙溪中心卫生院诊断出右侧腹股沟疝,因卫生院条件有限,转往市立医院进行腔镜下行腹股沟疝修补术。医联体的建设也让医疗资源分配更合理,除了向上转诊,李大叔术后若经评判达到出院标准,就会带治疗方案被向下转诊回到社区,由社区医生负责随访,必要时进行远程会诊指导。

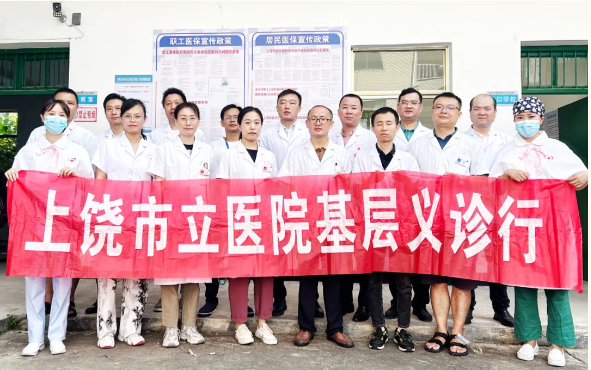

强化基层人才队伍建设,提升基层医疗卫生服务能力。市立医院成立以5个科室为一组的医疗小分队,帮扶相应卫生院,选派主治医师和经验丰富的医务人员到乡镇卫生院定期驻点支援,开展义诊和讲座,对乡村医务人员进行短期培训。“医院定期派医生到乡镇医院坐诊,同时也免费为基层培养了医疗人才。”市立医院相关负责人表示。

织密医疗网 抢跑救治起跑“第一公里”

2020年,信州区启动了以三大中心建设(卒中中心、胸痛中心、创伤中心)为抓手的服务能力提升工程,构建起覆盖城区、镇(街)、村(居)的区域医疗服务体系,从城市的综合性大医院,到乡镇街道的社区卫生服务中心(乡镇中心院),再到村(居)的社区卫生服务站(村卫生室),形成上下联动、分级诊疗的完整服务链条。

近日,市立医院成功救治又一高危胸痛患者。从9:55患者到达医院大门,到实行急诊手术,10:30血管开通,仅用去短短的35分钟,再次刷新最短D2w时间记录,解除了患者的生命危机。

截至目前,市立医院心电诊断中心医生利用心电网络诊断系统已为数万名病人提供了线上诊断,有效将救治关口前移,建立起在最短时间内将急性胸痛患者送至具有救治能力的医院接受最佳治疗的机制,打造起百姓“家门口”的救治网络。(记者 贺驰宇)